Glaubt man den Statistiken, so leidet jede zweite Frau mindestens einmal in ihrem Leben unter Blasenentzündungen. Bei gut 50 Prozent der Patientinnen keimt die Entzündung der Harnröhre dabei noch im selben Jahr erneut auf. Gefahr besteht hier nicht nur für die Funktionalität der Blase selbst, denn im unbehandelten Zustand können die krankheitsursächlichen Keime bis in die Niere wandern und dort Nierensteine begünstigen oder eine Entzündung des Nierenbeckens auslösen. Wie Sie einem Harnwegsinfekt deshalb zügig beikommen, wann ein Gang zum Arzt angesagt ist und wie Sie Blasenentzündungen im Allgemeinen vorbeugen, verraten wir Ihnen im Folgenden.

Was ist eine Blasenentzündung? – Einzelheiten zur Zystitis

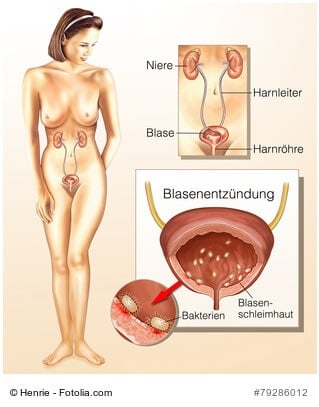

Unter einer Blasenentzündung oder auch Harnwegsinfekt (Zystitis) versteht man in der Medizin eine Infektion der unteren Harnwege, also der Harnröhre oder Blase. Unterschieden wird diesbezüglich zwischen zwei Formen von Zystitis:

unkomplizierte Zystitis – Die Blasenentzündung tritt einmalig auf, ohne mit bestimmten Risikofaktoren in Verbindung zu stehen

komplizierte Zystitis – Die Blasenentzündung tritt im Rahmen bestimmter Risikofaktoren auf, die ohne entsprechende Gegenmaßnahmen ggf. eine chronische Zystitis begünstigen

Verantwortlich für die Entstehung einer Blasenentzündung sind maßgeblich bakterielle Verunreinigungen der unteren Harnwege. Sobald die Krankheitserreger in die Harnröhre gelangen, zersetzen Sie dort die schützenden Schleimhäute und beschädigen so das Harnwegsgewebe enorm. In etwa 77 Prozent aller Fälle werden Blasenentzündungen durch Bakterien der Darmflora ausgelöst, wobei auch andere Keime als Ursache für den Infekt in Frage kommen. Am häufigsten von der Entzündung betroffen sind Frauen, da ihre verkürzte Harnröhre den Bakterien einen leichten Zugang in die Blase gewährt. Mit voranschreitendem Alter sind jedoch auch Männer zunehmend durch Blasenentzündungen gefährdet. Das liegt vor allem daran, dass sich die männliche Prostata bei älteren Männern stetig vergrößert, sodass umliegendes Gewebe durch die Ausdehnung stärker belastet und somit anfälliger für bakterielle Infektionen wird. Ferner sind Kinder, deren Harnwege noch nicht völlig ausgereift sind, oft von einer Blasenentzündung betroffen.

Ursachen für eine Blasenentzündung

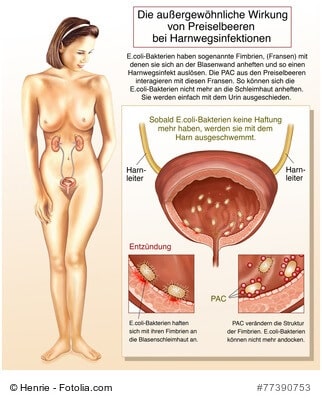

Zu den häufigsten Bakterien, die eine Zystitis verursachen können, gehören wie bereits erwähnt Bakterien aus der Darmflora. Vor allem der Bakterienstamm Echerichia coli ist immer wieder für entzündete Harnwege verantwortlich. Allerdings können auch andere Bakterien wie Klebsiellen, Staphylokokken und Streptokokken, sowie Keime in Form von Viren oder Pilzen in die Harnleiter einwandern und so zu Blasenentzündungen führen. Risikofaktoren, die ein Einwandern von Entzündungserregern in den Harnwegsapparat begünstigen, sind in diesem Zusammenhang:

Geschlechtsverkehr: Der Harnwegsinfekt ist gemeinhin auch als Honeymoon-Krankheit bekannt, und das nicht ohne Grund. Früher erlitten zahlreiche Frauen ihre erste Blasenentzündung nämlich während der Flitterwochen, als sie das erste Mal das Bett mit ihrem Ehemann teilten. Heutzutage, da Frauen auch außerhalb ehelicher Verpflichtungen sexuell aktiv sind, gelten Blasenentzündungen als wahre Allgemeinkrankheit. Dabei sind es damals wie heute meist mechanische Reizungen während dem Geschlechtsakt, welche dazu führen, dass Keime aus dem Darm in die Vaginalflora und somit in Nähe der Harnröhre gelangen.

mangelnde Hygiene: Ebenfalls eng mit dem Risiko einer Blasenentzündung in Verbindung stehen die Hygienemaßnahmen einer Person. Immerhin wird der Intimbereich bei mangelnder Hygiene enorm anfällig für bakterielle Verunreinigungen. Mit Blick auf den Geschlechtsakt gilt nicht selten ein unreines, männliches Glied als Urheber der weiblichen Harnwege Entzündung. Darüber hinaus kann auch eine falsche Intim- und Analhygiene der Frau selbst (z.B. durch das Abwischen mit Klopapier von hinten nach vorne), sowie ungenügende Reinigungsmaßnahmen nach dem Geschlechtsverkehr zu Blasenentzündungen führen.

Reizung durch Fremdkörper: Außer dem männlichen Glied gibt es noch einige andere Fremdkörpereinflüsse, welche eine Entzündung der weiblichen Harnleiter begünstigen. So fand eine Studie zum Beispiel heraus, dass Frauen zwischen 18 und 40, die ein Diaphragma oder Spermizid-Kondom zur Verhütung verwenden, deutlich häufiger von einem Harnwegsinfekt betroffen sind. Ähnlich sieht es bei der Anwendung von Blasenspiegelungen und Blasenkathetern aus, was im Übrigen nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer gilt.

verengte Harnröhre: Kommt es aufgrund einer Fehlbildung im Bereich der Harnleiter zu einem gestörten Harnabfluss, werden Bakterien manchmal nicht vollständig aus der Blase ausgeschieden. Es kommt zur Bildung von Restharn, der in den Harnwegen verbleibt und eine bedenkliche Keimquelle innerhalb der Blase oder der Harnröhre bildet. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Tumor die Harnwege verengt oder genetisch bedingte Missbildungen der Harnwege vorliegen.

Stoffwechsel- und Hormoneinflüsse: Bakterien lieben zuckerhaltige Umgebung. Diabetes mellitus ist deshalb ebenfalls ein Zystits begünstigender Einflussfaktor, da der Urin des Patienten im Verlauf der Krankheit mit immer mehr Zucker angereichert wird. Daneben sind auch hormonelle Veränderungen, wie sie etwa während der Schwangerschaft oder Postmenopause eintreten, als Grund für Blasenentzündungen denkbar.

allgemeine Immunschwäche: Unser Immunsystem hat die Funktion, Keime und Bakterien unschädlich zu machen. Wird es durch Vorerkrankungen oder immunsuppressive Behandlungstherapien geschwächt, kann es dieser Aufgabe nicht mehr ausreichend nachkommen. Wie bei vielen Infektionskrankheiten steigt dann auch bei Harnwegsinfekten das Erkrankungsrisiko. Oftmals ist auch das Sitzen auf kalten Steinen, eine allgemeine Immunschwäche durch winterliche Temperaturen oder ein anhaltender Nährstoff-, bzw. Vitaminmangel für das Entstehen von Blasenentzündungen verantwortlich.

Welche Symptome verursacht eine Zystitis?

Die Symptome einer Blasenentzündung sind abhängig von deren Schwere. Leichte Harnwegsinfekte machen sich in der Regel durch häufigen Harndrang bemerkbar. Er entsteht aufgrund einer konstanten Reizung der Harnwege durch Keime und kann mit Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen einher gehen kann. Die ausgeschiedenen Urinmengen sind jedoch nur sehr gering und nicht selten durch Entzündungsbestandteile (z.B. Proteine) getrübt.

Eine schwere Blasenentzündung weist neben dem häufigen Harndrang und Schmerzen meist auch Blut im Urin auf. Das Symptom deutet auf eine fortgeschrittene Infektion hin, die wahrscheinlich bereits auf dem Weg zur Niere ist. Seien Sie hier dringlichst alarmiert und achten Sie insgesamt auf das Auftreten der nachstehenden Beschwerden:

- häufiger Harndrang mit geringen Urinmengen (Pllakisurie)

- Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen (Dysurie)

- Blut im Urin (Hämaturie)

- Schmerzen im Unterleib, der Nieren- oder Rückengegend

- Blasenkrämpfe

- getrübter Urin und veränderter Uringeruch

- Fieber

Diagnose und Therapie bei Blasenentzündung

Zur Feststellung einer Blasenentzündung dient zusätzlich zur Patientenbefragung vor allem der Urintest. Diesen können Sie entweder vom Arzt durchführen lassen oder rezeptfrei in der Apotheke erstehen, um selbst festzustellen, ob es sich bei Ihrer Zystitis um eine ernste Angelegenheit handelt. Denken Sie aber daran, nur den Morgenurin für den Test zu verwenden. Genauer gesagt, ist es der Mittelstrahlurin, also die Urinmenge zwischen Einsetzen und Ausklingen des Wasserlassens, die für eine Zystitisdiagnose relevant ist.

Wurde der Urin auf einen Urinteststreifen gegeben, offenbart dieser die genaue Zusammensetzung des Urins mittels Verfärbung individueller Testfelder. Auf diese Weise lässt sich leicht ermitteln, ob der Urin bedenkliche Mengen an Proteinen, roten oder weißen Blutkörperchen enthält. Auch Nitrit, ein wichtiges Abbauprodukt von Bakterien, lässt sich durch den Teststreifen nachweisen.

homöopathische Therapie: Sofern Sie nur an einer leichten Blasenentzündung leiden, können homöopathische Arzneimittel wie Cystinol manchmal die Alternative zu aggressiven Antibiotika sein. Auch bestimmte Heilkräuter vermögen es, einer anfänglichen Zystitis noch rechtzeitig entgegen zu wirken. Insbesondere Brennnessel, Bärentraube, Kapuzinerkresse, Meerrettich und Senföl genießen bei der Behandlung von Blasenentzündungen einen desinfizierenden und entzündungshemmenden Ruf. Ergänzend raten wir zur Einnahme von Nieren- und Blasentee oder antioxidantienreichen Beerensäften, zum Beispiel Aronia-, Cranberry- oder Preiselbeersaft.

Therapie mit Antibiotika: Bei einer fortgeschrittenen Blaseninfektion, die mit blutigem Urin und starken Schmerzen einher geht, sollten Sie unbedingt zum Arzt gehen. Hier helfen leider nur noch Antibiotika, pflanzliche Heilmittel wirken lediglich unterstützend. Zur Auswahl stehen Ihnen zum einen herkömmliche Antibiotika und Breitbandantibiotika, wie Trometamol, Escherichia coli Lysat, Cefurocim, Nitrofuratoin oder Monuril. Einige der Präparate sind inzwischen sogar als Einmaldosis oder in wasserlöslicher Pulverform erhältlich, was ihnen die tagelange Einnahme von Tabletten erspart. Daneben gibt es seit einigen Jahren auch Versuchspräparate aus korrodiertem Silber als natürliche Alternative zur üblichen Antibiotikatherapie.

Impfung gegen Blaseninfektion: Wer sehr häufig unter Zystitis leidet, dem kann womöglich ein spezieller Impfschutz helfen. Er besteht aus einem Cocktail der häufigsten Erreger für Harnwegsinfekte und verleiht ihrer Blase womöglich Immunität gegen die unangenehme Entzündung. Fragen Sie hierfür am besten Ihren Arzt – er wird Sie über die Einzelheiten der Impfung aufklären.

Zystitis – Infos zu Verlauf, Komplikationen und Prävention

lieber zu früh als zu spät zum Arzt – Wird eine Blasenentzündung rechtzeitig erkannt, lässt sie sich binnen weniger Tage ausheilen. Besorgen Sie sich beim geringsten Verdacht auf Zystitis also umgehend einen Urintest oder lassen Sie diesen von Ihrem Hausarzt durchführen, um Klarheit zu erlangen und schnellst möglich geeignete Behandlungsschritte einzuleiten. Wenn Sie privat homöopathische Mittel anwenden, ist ebenfalls ein Arztbesuch angeraten, wenn die Beschwerden nach spätestens zwei Tagen noch nicht abgeklungen und der Urin noch immer stark durch Keime und Blutkörperchen belastet ist.

erhöhte Flüssigkeitszufuhr beschleunigt die Heilung – Um die Ausheilung Ihrer Blasenentzündung zu beschleunigen, ist es wichtig, viel zu Trinken. Die erhöhte Flüssigkeitszufuhr hilft ihrer Blase, Bakterien und Keime so schnell wie möglich aus den Harnleitern zu schwemmen. Des Weiteren benötigt ihr Körper zur Bekämpfung der Krankheitserreger ebenfalls viel Flüssigkeit, die Sie bei Harnwegsinfekten am besten durch Brennnessel- oder Nieren- und Blasentee zuführen. Heilsame Beerensäfte helfen gleichermaßen, sollten aber nur gut verdünnt eingenommen werden.

Komplikationsrisiko darf nicht unterschätzt werden – Eine unbehandelte Blaseninfektion führt zu zahlreichen Komplikationen. Nicht nur, dass hierdurch eine Nierenbeckenentzündung drohen kann, die im schlimmsten Fall mit Nierenversagen endet. Ebenso kann sich eine Blasenentzündung im unbehandelten Zustand chronisch manifestieren und so zur nachhaltigen Vernarbung der Harnröhre führen. Damit nicht genug, erhöht sich durch eine anhaltende Infektion der Blase auch das Nierensteinrisiko, denn die Entzündungsablagerungen können auf Dauer kristallisieren und für Nierengrieß sorgen.

Zystitis während der Schwangerschaft ernst nehmen – Unerlässlich ist ein Besuch beim Arzt auch, wenn Ihre Blasenentzündung während einer Schwangerschaft auftritt. Hier könnten die entzündungsbedingten Schmerzen und Blasenkrämpfe für vorzeitige Wehen und damit für eine Früh- oder Fehlgeburt sorgen. Nehmen Sie als Schwangere bei Harnwegsinfekt deshalb umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch, um sich und Ihr Kind vor Schwangerschaftskomplikationen durch Zystitis zu schützen.

Nebenwirkungen von Antibiotika sind möglich – Auch wenn Ihre Zystitis erfolgreich behandelt wurde, können aufgrund einer etwaigen Antibiotikatherapie Spätfolgen auftreten. Antibiotika gegen Harnwegsinfekte führen nämlich häufig zu Folgeinfektionen durch Pilze im Schambereich. Vaginalpilz als Nachwirkung einer mit Antibiotika therapierten Blasenentzündung ist demnach nichts ungewöhnliches und kann Patientinnen noch Wochen nach der Infektion unangenehm an eben diese erinnern.

Prävention durch richtige Intimhygiene – Vorbeugen können Sie einer Blasenentzündung auf vielfältige Art und Weise. Oberste Grundregel ist hierbei die richtige Intimhygiene. Waschen Sie Ihren Schambereich regelmäßig und nur mit warmem Wasser. Aggressive Reinigungsmittel (z.B. Seifen und parfümierte Intimpflegeprodukte) zersetzen die Vaginalschleimhäute und brechen so den natürlichen Schutzfilm, den die weibliche Vaginalflora zur Abwehr von Bakterien besitzt. Nach dem Stuhlgang sollten Sie als Frau ferner immer nur von der Scheide weg wischen, um das Einwandern von Darmbakterien in die Scheide zu verhindern.

auch die Wahl der Unterwäsche ist entscheidend – In Sachen Unterwäsche empfehlen wir zur Prävention von Harnwegsinfekten Baumwollstoff. Er kann problemlos bei 60 °C gewaschen werden, eine Temperatur, die nötig ist, um Keime aus der Wäsche zu tilgen. Bei Slips und Tangas ist dagegen Vorsicht geboten, sowohl, was die Waschtemperatur, als auch die Höhe der Keimbelastung anbelangt. Da die stoffarmen Kleidungsstücke sehr dicht im Bereich des Afters und der Scheide sitzen, sind sie geradezu dafür prädestiniert, Bakterien und Keime aus der Afterregion im Bereich des Harneingangs zu verteilen. Regelmäßiges Wechseln der Unterwäsche, sowie eine gründliche Reinigung des Intimbereichs ist nach dem Tragen von Slips und Co. sind demnach Pflicht.

Kälte und Blasenentzündungen – Kälte in Kombination mit einem geschwächten Immunsystem sind pures Gift für die Blase. Personen mit dauerhafter oder temporärer Immunschwäche sollten darum zur Prävention von Harnwegsinfekten kühle Temperaturen meiden. Egal ob es sich um kalte Füße und Sitzgelegenheiten, um feuchte Badeanzüge oder schweißdurchtränkte Sportkleidung handelt – jede Variante kann eine Blasenentzündung heraufbeschwören, was neben Frauen insbesondere für Kinder gefährlich ist.

‚Verzwicken‘ ist schädlich – Regelmäßiges Wasserlassen ist nicht nur zum ausschwemmen von Bakterien und Keimen aus den entzündeten Harnwegen wichtig. Auch vorbeugend kann eine routinierte und vollständige Entleerung der Blase vor Harnwegsinfekten schützen. Wer ‚verzwickt‘, läuft hingegen Gefahr, keimbelasteten Restharn in seiner Blase anzusammeln und damit Blasenentzündungen zu provozieren. Halten Sie Ihr Wasser also auf keinen Fall an und lassen Sie gerade nach dem Geschlechtsverkehr innerhalb einer viertel Stunde sofort Wasser, um das Keimrisiko zu reduzieren.

klassische Verhütung kann verbeugen – Was Verhütungsmittel anbelangt, ist idealer Weise möglich auf fremdkörper- oder spermizidbasierte Maßnahmen zu verzichten. Bleiben Sie am besten bei den handelsüblichen Methoden und nutzen Sie entweder normale Kondome oder die Anti-Baby-Pille. Von Spiralen ist in Bezug auf mögliche Blasenentzündungen durch mechanische Reizungen abzuraten.

Fazit

Für Frauen mag die Blasenentzündung eine nur allzu gut bekannte Erkrankung sein. Zu spaßen ist mit ihr aber nicht. Ist der Infekt nämlich zu oft Gast in den weiblichen Harnwegen, kann Zystitis zu bleibenden Schäden an Harnleitern, Blase oder gar der Niere führen. Dies gilt insbesondere für chronische und unbehandelte Krankheitsverläufe, welche gemeinhin durch unzureichende Intimhygiene oder mechanische Reizungen im Rahmen des Geschlechtsakts befördert wird. Achten Sie als Frau deshalb stets auf eine gesunde Vaginalflora und tun Sie alles dafür, um Bakterien und Keime von Ihrem Intimbereich fernzuhalten. Darüber hinaus sollten Sie Ihre Blase regelmäßig und vollständig entleeren, damit Keimansammlungen schnell und zuverlässig aus den Harnwegen geschwemmt werden.